制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?

http://www.gkong.com 2025-07-11 11:25 来源:财经

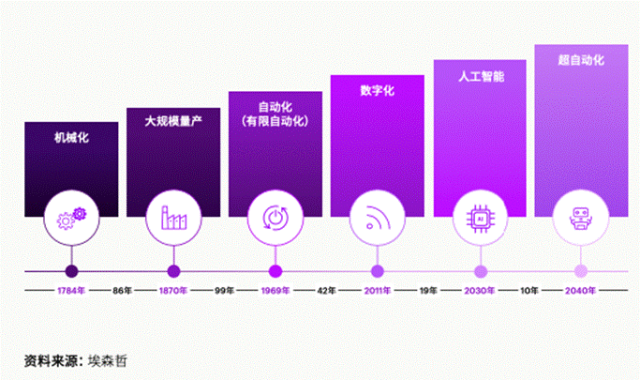

自18世纪中叶工业革命起,每一次技术革新浪潮,都会重新定义制造业先进生产力的发展方向。两百年来,工业制造已经经历了机械化、电气化、自动化、数字化四轮变革。

而在当下,以生成式AI为代表的技术突破,正在为制造业引入新的发展范式。

未来,最具竞争力的工厂会是什么样?基于一项在全球展开的深度调研,2025年6月,领先的专业服务公司发布报告《未来的制造》。在这份报告中,埃森哲将2040年的未来工厂愿景概括为“超自动化”——一个超越传统自动化与数字化的新蓝图。

报告指出,高标准的成本效率与质量已经成为当前工厂保持竞争优势的必备基础,未来,真正的差异化优势将体现在弹性、可持续性与智能化水平。

这将由四大因素所驱动:劳动力、自动化、AI优化以及数字化。对于2040年的制造企业来说,不必再纠结于是否使用技术,因为它们将成为“标配”,而真正的竞争优势在于,企业能否无缝缝合这些技术,并将其扩展为一体化智能系统。

在埃森哲调研的行业中,工厂的规划期通常为五到七年,而“超自动化”作为十五年后的远期愿景,目前仍然面临人才短缺、AI部署缓慢等现实挑战。但埃森哲认为,企业需要提前规划并采取行动,重塑员工技能、推广智能自动化应用、将AI融入决策过程,并彻底拥抱数字化。这既是支撑工厂短期运营的必要条件,也是为长期发展打下根基的关键。

“超自动化”与当前的工业4.0实践有何区别?人类员工将在未来面临怎样的挑战?基于大模型的AI技术又将给制造业带来怎样的变革?在不久前的2025年夏季达沃斯论坛上,笔者对话埃森哲资深董事总经理、亚太区工业X及供应链与运营业务负责人菲·克兰默(Fay Cranmer),探讨“超自动化”的概念及其实现路径。

超自动化工厂:在高度自动化的同时保持灵活性

在当前的工业制造实践中,“黑灯工厂”是一种基于工业4.0战略的先进落地形态。借助高度自动化、数据互联、智能决策等技术,黑灯工厂可以实现“关灯运行”、无人操作的生产模式。

但克兰默表示,自动化水平超越一定的临界值后,因为无法动态适应,反而会阻碍进步,而超自动化则是对高度自动化的一种解决方案。与黑灯工厂的无人化相比,超自动化将在使用机器和人类之间取得平衡。

她强调,人类更擅长的是复杂的信息处理、创新思维和主动决策,而这些都是极难通过编程赋予机器的能力。在协同、监督、支持和维护自动化运营方面,人类依然发挥着至关重要的作用,且这一作用正日益凸显。因此,人在未来的超自动化工厂中不会消失。

图源:埃森哲

但人的价值会被重新评估。克兰默表示,制造业仍然需要人的存在,但工作内容会发生很大改变。总体趋势是,人会从事更高层次、更具知识性和思维性的工作。企业的具体需求也会发生转变,比如电动汽车领域正在从传统的内燃机设计转向“软件定义汽车”设计,以前需要的80%是机械工程师,而现在需要的70%-80%是软件工程师。

任何先进技术,如果没有与之匹配的人才和流程,都会因现有生产运营体系的排异效应而困在技术验证阶段,难以实现规模化落地。因此,推动劳动力转型刻不容缓。

克兰默提到,当前很多制造业工厂的员工甚至都没有接触过电子邮件,这必须发生转变,企业需要提升员工的数字素养,并让他们适应与机器、AI等技术协作,用这些技术提升员工的工作体验和效率。

报告认为,到2040年,工厂将不再需要传统的“管理”,而是智能化的“协同运作”。超自动化工厂具备自我优化的能力并由AI赋能,将机器人、数字孪生和人工监督融入一个智能化、超自动化的制造生态体系。这样的制造生态体系将远不只是能够规模化执行流程,更能实时预见潜在干扰、灵活应变并优化生产,实现实时高度自主的运行状态。

除了保留人力和AI赋能外,人形机器人也是使超自动化工厂更为灵活的一大要素。克兰默提到,与工业机器人相比,人形机器人往往更容易被“移动”和重新部署,适应不同任务的能力也更强,具有较大应用潜力。不过,人形机器人目前落地验证不多,现在还难以断言未来其一定能在工业场景中全面落地,仍需解决速度、成本和系统集成复杂度等难题。

报告提到,汽车行业的先行者已率先开展人形机器人应用测试,并取得显著成效。比如,宝马在斯巴达堡工厂投入使用Figure02人形机器人后,生产效率提升了四倍。

有趣的是,不同国家的受访者对人形机器人的态度呈现明显区别。在印度、中国和日本,分别有63%、65%和72%的受访者认为人形机器人对装配线具有重要价值,而相比之下,美国的比例仅为35%,在欧洲更是只有21%。

克兰默认为,在中国和印度这样经济迅速发展的国家,人们会更积极地探索推动经济发展的方式,也更乐于尝试各种新事物,争取领先地位。而一些发达国家受现有劳工政策的影响,会更加保守。日本虽然有时也较为保守,但在技术方面也是具有强烈创新意识的。

生成式AI应用潜力大,但首先得提升数字化水平

当前,AI在工业制造领域的应用仍在非常初步的阶段。近两年,生成式人工智能成为全球最重要的技术变革。克兰默指出,这一技术最令人惊叹的特点,就是能够处理“非结构化数据”。非结构数据存在于人类日常使用的各种文本材料中,而工业世界的数据是典型的结构化数据,这些由机器产生的数据无法被人类直接阅读。

生成式AI可以把各种检查报告、流程文档等人类编写的材料,与机器生成的数据融合在一起。“对于工业领域来说,这种融合的潜力是巨大的”,克兰默表示,目前两者在技术层面还很难打通。

克兰默同时强调,她并不认为AI会无差别地覆盖所有事物、取代所有工作。企业不能因为“我能用AI”就盲目堆技术,而是要找到最契合企业自身需求与目标的价值落点。

报告指出,高达62%的受访工厂管理者认为,AI是推进工厂运营全方位发展的关键因素。然而在短期内,多数管理者优先考虑的是维护、修理和大修流程、物流优化及生产效率提升。

图源:埃森哲

但很快,工厂运营便将全面围绕弹性、敏捷性和适应速度以及效率展开。这就要求AI自主连接设备、智能分配任务以平衡工作负荷,并优化作业顺序。

一些制造业龙头已率先尝试AI驱动的模拟模型。全球领先的工业车辆和供应链解决方案提供商凯傲集团联合埃森哲与英伟达,打造了融合AI、机器人与数字孪生的智能仓储系统。该仓储系统利用物理AI技术,通过模拟现实行为来改进绩效,同时可以训练仓储机器人应对需求波动、库存变化及布局调整。

依托“认知数字大脑”,企业正转向由AI驱动的智能运营,未来,人机协同将成为企业关键竞争力。

不过,报告显示,仍有38%的工厂管理者对在工厂内部署生成式AI技术犹豫不决。究其原因,既有长期以来对技术的不信任,也有对其在制造业的应用效果的认知局限。但最关键的障碍在于数据质量低下并且参差不齐。

要实现AI从辅助到自主的跃升,可靠的数据支撑是基础。如果数据质量不达标,工厂就难以实现主动管理,因此,可以说,数字化是打造超自动化工厂的基石。

但据报告,目前仍有近半数受访工厂管理者并未对数字孪生、工业物联网、边缘计算等未来工厂的关键能力给予足够重视。这些技术能在虚拟环境中模拟、分析和优化生产系统,它们的缺失会导致信息孤岛,造成设计与生产环节脱节,并制约基于模拟的决策与生产敏捷性。

克兰默指出,以现在的数字化水平迈向真正为利用生成式AI做好准备的状态,还有相当长的一段路要走。但只要意识到这个机会,就可以跳过传统的技术发展路径,直接实现跨越式发展。对于一些国家来说,这是一个重塑自身在全球产业中地位的新机会。