当“软件定义”与“价值链”相遇,未来工业走向何方?

http://www.gkong.com 2025-09-28 15:46 《中华工控网》原创

随着新质生产力与新型工业化成为中国制造业发展的核心议题,一场从“规模扩张”到“价值跃迁”的深刻变革正在悄然发生。在这场变革的浪潮中,企业不再仅仅是产品的制造者,更是价值链的整合者与创新者。在9月23日开幕的2025年中国国际工业博览会上,施耐德电气以“了不起的未来工业”为主题,描绘出一幅由软件、数据与生态共同驱动的未来工业新图景。

这幅图景的核心,并非单纯展示更新、更快的硬件设备,而是系统性地回答了两个根本问题:第一,在日益复杂的工业场景中,如何打破传统硬件的束缚,实现更高效、更柔性的生产?第二,如何将数字化、智能化的能力贯穿于从原料开采到回收循环的整个产业价值链,从而实现全局的提质增效与可持续发展?

施耐德电气的答案,浓缩于其展台的两大核心主线:“软件定义的自动化”与“工业可持续”。前者是实现变革的技术引擎,后者则是变革最终要抵达的目标。

从七大展区看价值链的重塑

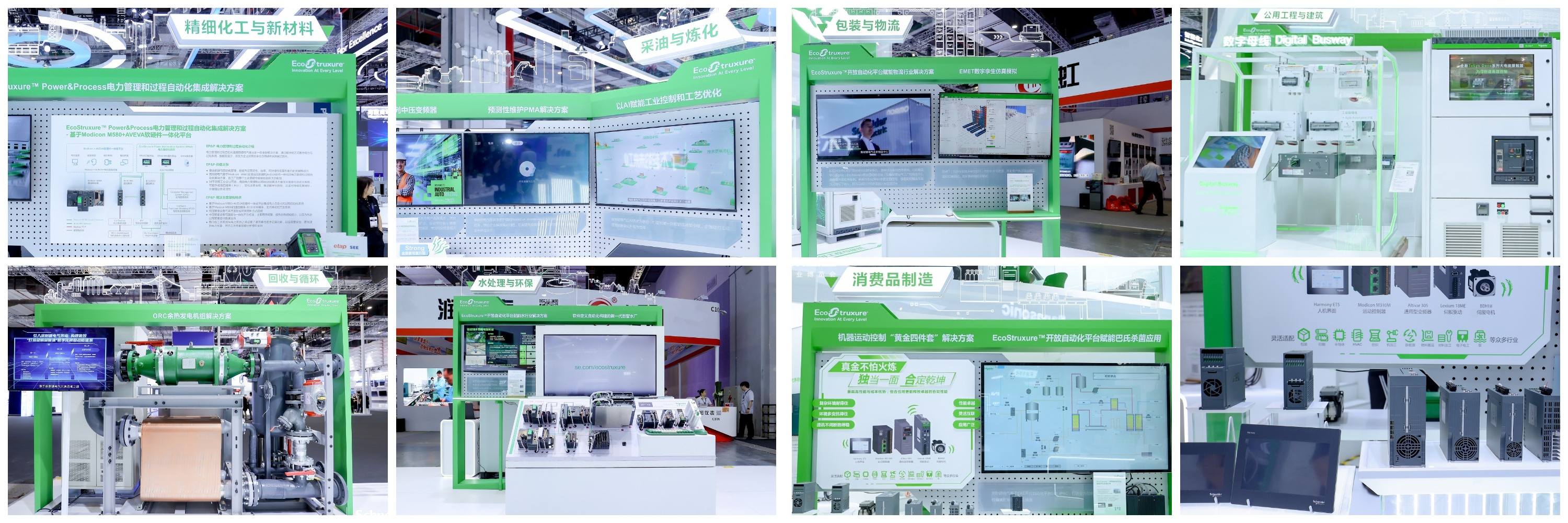

走进施耐德电气的展台,最直观的感受并非产品的罗列,而是场景的再现。从采油与炼化的流程工业,到消费品制造的混合型工业,再到包装与物流的离散工业,七大主题展区如同一幅徐徐展开的产业全景图,覆盖了从上游资源到下游应用,再到回收循环的全价值链关键环节。

这种布局的背后,是一种全局观的体现。施耐德电气集团董事、高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人丁晓红在媒体沟通会上强调,中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家,这种完整的产业体系为价值链协同升级提供了得天独厚的土壤。

例如,在传统的采油与炼化行业,企业追求的是安稳长满优的运营目标。施耐德电气展示的不再是单一的变频器或控制器,而是一套覆盖设计、建造、运营、维护全生命周期的解决方案。其中,施耐德电气EcoStruxure架构与平台,与旗下AVEVA剑维软件构建的工业数字孪生,以及新一代中压变频器ATV1200C-S等硬件设备协同工作,将工艺优化和能源效率提升落到了实处。

而在与消费者需求紧密相连的消费品制造领域,柔性化是应对市场个性化需求的关键。对此,施耐德电气亮出了本土研发的“黄金四件套”——一套包含人机界面、变频器、运动控制器和伺服系统的整体解决方案。施耐德电气工业自动化中国区产品市场总监程晓莉解释说,这套方案的价值在于“1+1>2”的协同效应。“控制器和伺服驱动之间可以直连,无需复杂的参数设置,同时我们提供了大量经过验证的架构(TVDA),帮助客户快速部署,提升机器效率。” 这种源于本土需求的研发创新,正是其“中国中心”战略的直接体现。

此外,在水处理、垃圾发电等环保领域,施耐德电气的解决方案则更侧重于通过智能化手段实现少人值守和能源效率的优化,回应了社会对绿色可持续发展的迫切需求。

从这七大展区可以看出,施耐德电气正在扮演一个“价值链赋能者”的角色。它不再仅仅是向不同行业的客户销售标准化的产品,而是深入理解每个行业的独特痛点,提供融合了硬件、软件与服务的组合拳,帮助客户在各自的价值链环节中寻找新的增长点。

“软件定义的自动化”:未来工业的操作系统

如果说覆盖全价值链是施耐德电气展现的广度,那么“软件定义的自动化”则是其挖掘的深度,也是驱动这一切变革的核心技术引擎。

“软件定义的自动化”这个概念听起来有些抽象,但施耐德电气工业自动化行业及战略中心负责人乔锃用几个生动的例子将其具象化。

他解释道,传统自动化系统的编程,高度依赖于硬件和底层的控制逻辑,更像是工科思维。而软件定义的自动化,则引入了IT思维。首先是系统建模取代了传统编程。工程师可以直接将看到的物理设备,以可视化的方式建模成数字体系,大大降低了编程的复杂性。

其次是通讯的软件化。过去,不同协议的设备间通信需要大量的硬件网关进行转换。如今,这些转换工作完全可以由软件在一个高性能的硬件中完成,实现了数据采集的一致性。

更重要的是编排概念的引入。在施耐德电气展台的一台智能翻牌机演示中,140多个伺服电机需要根据指令快速变换颜色和形状。传统方式下,实现这种复杂的协同控制调度极为繁琐。而基于EcoStruxure开放自动化平台(EAE),工程师可以在远程用高级语言下达一个简单的命令,平台就能将其快速翻译成对底层所有电机的精准控制。“这就像IT领域的编排技术,用统一的调度取代了分散的控制,”乔锃说。

这种软硬件解耦的理念,意味着自动化系统不再是一个封闭的黑盒。用户可以像使用智能手机一样,根据需求加载不同的应用,而不必更换整个硬件平台。这为工厂的快速改造、柔性生产以及更复杂算法的应用打开了想象空间。

从概念走向价值的AI落地战略

在今天的工业领域,人工智能无疑是最热门的话题。但与许多企业热衷于讨论大模型不同,施耐德电气在谈论AI时,始终围绕着一个核心词:场景。

“发挥AI价值的关键,在于推动AI技术与实际应用场景的融合创新。”丁晓红在采访中反复强调。

乔锃对此进行了更详细的阐述。他表示,由于工业场景对实时性和确定性的要求极高,AI目前还无法直接作为核心中枢去输出控制指令,因为它输出的结果是“无限逼近”而非“绝对确定”。因此,施耐德电气的策略是让AI扮演一个高级辅助的角色。

“AI和我们原有的、包含基础模型的工业软件结合起来是最好的。”他解释说,“AI可以帮助我们节省大量人工调节的时间,快速逼近一个相对稳定的值,但最后的精准输出,还是要靠基础模型来完成。”

这种务实的态度体现在具体的应用中。例如,在半导体行业,生产区的环境参数要求极为苛刻,不容任何波动。施耐德电气便将AI节能方案首先应用在非生产区,通过监控空调运行状态进行智能调节。据客户反馈,这一方案在不影响生产的前提下,节能效果正稳步达成预期。

对于大模型,乔锃表示,目前更多是利用第三方成熟的模型,结合施耐德电气自身在工业设备和数据采集方面的优势,聚焦于解决具体问题。“我们的长项是工业的设备模型和它周围的数据,”乔锃说,“我们认为真正有价值的事,还是要把AI落在具体的场景上,去帮助用户解决‘开源’和‘节流’这两个最能被量化的问题。”

“中国中心”与生态共建是战略基石

无论是覆盖全价值链的行业应用,还是软件与AI技术的深度探索,其背后都离不开施耐德电气一个坚实的战略支撑——“中国中心”。

丁晓红将“中国中心”带来的优势概括为“研产销一体化”。在研发端,施耐德电气在中国拥有五大研发中心,自2019年以来在华研发投入年复合增长率已超过18%。前文提到的“黄金四件套”便是本土研发团队贴近中国OEM客户“可控成本”与“高性能”双重需求而推出的成果。在生产端,相当一部分工业自动化产品已在无锡工厂生产,为中国客户带来了交付和响应速度上的巨大优势。

在这一战略的指引下,施耐德电气不再仅仅是一家在中国的跨国公司,而是深度融入本土产业链的一份子。

这种融入,最集中的体现就是施耐德电气对生态圈的构建。这不仅包括与分销商、系统集成商等传统伙伴的长期合作,更包括一个面向未来的新生态,比如,通过“创赢计划”发掘和扶持技术初创企业,与高校合作探索前沿技术,与5G、边缘计算领域的伙伴共同发布行业白皮书,甚至与具身机器人公司探讨关节控制的可能性。

“我们的生态圈会随着新技术的发展不断迭代,”丁晓红表示,“各方在生态圈中共创共赢,我们更倾向于推动新技术的应用和市场的共同开拓,从而为最终的使用者创造更大的价值。”

正如丁晓红所说,当前行业对硬件的想象力空间有限,而软件则蕴藏着巨大的潜力。但软件定义一切的未来,不可能一蹴而就,需要产业链上的所有参与者共同将基础打好。在这条通往未来工业的道路上,开放、协作与场景化落地,或许比任何单一的技术突破都更为重要。(文/Toby)

相关新闻

- ▪ 营收首破400亿欧元大关 施耐德电气2025财年交出强劲业绩

- ▪ 数据中心需求抵消美元疲软影响,施耐德电气利润超预期

- ▪ 施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级

- ▪ 施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来

- ▪ 探访施耐德电气武汉工厂:何以能入围全球唯三的“人才灯塔工厂”

- ▪ 全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!

- ▪ 十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新

- ▪ 施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图

- ▪ 施耐德电气签署23亿美元美国数据中心协议

- ▪ 施耐德电气新一代Galaxy PX UPS亮相,助力智算产业一步到“位”来