|

1 引言

采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]。

超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间,后期采用恒压充电可在充电结束前达到小电流充电,既保证充满,又可避免超级电容器内部高温而影响超级电容器的容量特性。

对于多孔碳材料做极化电极的超级电容器,其存储电荷的电容C与碳材料的表面性质紧密相关,其中多孔碳电极的比表面积和微观孔径尺寸分布是影响超级电容器双电层容量的重要因素[10]。

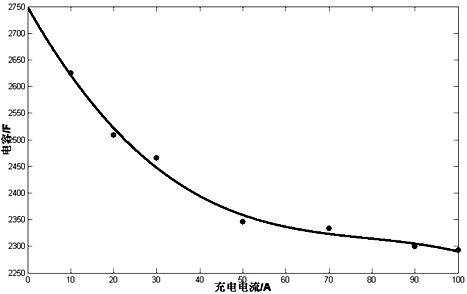

试验中,分别利用电流为10A、20A、30A、50A、70A、90A、100A对同一超级电容器进行恒流充电,并测量电容器的电容,结果如图4所示。

图4 超级电容器恒流充电容量变化图

在动态工作情况下,用线性函数拟合来预测超级电容器在任意工作电流水平点对应的超级电容器静电容量C值。利用Matlab对获取的电容值进行3阶拟合,对应函数为f(x)=0.2x3-143.x2+2749.5。如图4所示,超级电容器的容量随充电电流的增加而下降。结合超级电容器的内部构成分析,超级电容器的转换效率和有效容量,受其有效内阻和充放电电流的影响,要使其贮能量最大化,就要使容量最大化,即要求电极表面积最大化和双电层厚度的最小化。在充电过程中,充电电流密度影响着电极极化反应的比表面积和微孔传输反应粒子、离子电荷的速度,并因充电电流增大,碳电极的有效反应表面和微孔利用率减小而导致容量降低。

3.4 基于阻抗分析的电压变化

利用超级电容器等效的RC网络电路,在复数域建立其等效电路方程,由Laplace变换和卷积运算获取等效电路的阻抗综合函数。

在复数域上,该电路的复数阻抗Z(s)与电压U(s)的关系表示为:

由于超级电容器一般采用恒流限压充电的方法,本文主要分析恒流充电条件下超级电容器的电压变化情况。分别利用恒流I=20A,50A,100A对同一超级电容器进行充电测试,记录其电压变化,并将实际曲线变化与理论电压变化曲线进行比较。

对比试验数据和仿真结果可知(图5),小电流充电时,卷积运算结果与试验数据的一致性较好,电流和电压的变化趋势与实际超级电容器的充电变化相一致,证明了RC等效电路能够较好的表示超级电容器的特性。从阻抗角度分析,参数R和C对仿真结果的影响不同,参数R只改变开始时的电压突变,不影响线性部分的斜率,而参数C 决定着线性部分的斜率,影响着它与实际试验数据的逼近程度。

|